Freenews :

L'actualité des Freenautes, de Free et sa Freebox, Free Mobile, Freebox TV, FTTH et des télécoms Voir les Non lu | Plus vieux en premierBlocage de réseaux sociaux : un cadre strict désormais imposé au gouvernement

Freenews par Isabelle Deromas Lebocq il y a 14 h et 10 min - Favoriser ||| Lu/Non lu

Depuis l’affaire du blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie en mai 2024, la question du pouvoir de l’État sur les plateformes numériques revient avec acuité. Le Conseil d’État vient d’y répondre avec fermeté en encadrant strictement toute suspension de réseau social. Derrière ce cas emblématique de blocage d’un réseau social par le Conseil d’État, se dessine une recomposition des règles du jeu, entre impératifs de sécurité publique et respect des libertés numériques, en France comme à l’international.

Un triple verrou légal imposé par le Conseil d’État

Dans sa décision rendue le 1er avril 2025, la plus haute juridiction administrative française n’interdit pas le blocage d’un réseau social, mais le conditionne à trois critères cumulatifs pour un blocage réseau social encadré par le Conseil d’État :

- Une situation d’exception : les faits doivent relever d’un événement d’une gravité exceptionnelle (atteinte massive à l’ordre public, situation insurrectionnelle, etc.). Le Conseil d’État reprend ici une jurisprudence datant de la Première Guerre mondiale, illustrant l’extrême rareté de telles circonstances.

- L’absence d’alternative moins liberticide : le blocage ne peut être envisagé que si toutes les autres solutions techniques ont échoué – filtrage algorithmique, modération ciblée ou restriction géolocalisée.

- Une durée strictement limitée : la mesure doit impérativement être bornée dans le temps. En l’absence d’une date de fin explicite, comme ce fut le cas pour TikTok, la décision devient juridiquement invalide.

L’Europe pose les jalons d’une régulation technocratique

Cette clarification s’inscrit dans un écosystème européen qui connaît des transformations majeures. Avec le DSA (Digital Services Act), entré en vigueur début 2024, l’Union européenne impose aux plateformes des obligations inédites en matière de modération, de transparence algorithmique et de réaction face aux contenus illicites. Mais le texte encadre aussi étroitement les demandes de retrait ou de blocage émises par les États membres, en exigeant un encadrement judiciaire ou réglementaire strict afin d’éviter le blocage abusif d’un réseau social sans l’appui du Conseil d’État.

Les institutions européennes cherchent un équilibre entre la lutte contre les dérives numériques et la défense de la liberté d’expression. En imposant une logique de proportionnalité et de subsidiarité, Bruxelles verrouille les velléités autoritaires nationales.

Aux États-Unis, Trump joue la carte du contrôle

Outre-Atlantique, le débat prend une tournure plus géopolitique. En avril 2024, une loi bipartisane a fixé une date butoir pour forcer la cession de TikTok à un acteur américain, au nom de la sécurité nationale. Cette initiative reflète une posture davantage tournée vers la souveraineté numérique que vers la régulation juridique des contenus, contrastant avec ce que fait le Conseil d’État pour le blocage d’un réseau social en France.

Donald Trump, en reprenant l’initiative politique sur ce dossier en 2025, a clairement affiché sa volonté de placer les plateformes stratégiques sous orbite américaine, quitte à contourner les garde-fous habituels. Un signal fort envoyé au reste du monde… et une source de tension avec les principes européens.

Des blocages aux effets discutables

L’affaire TikTok en Nouvelle-Calédonie l’a démontré : l’efficacité d’un blocage est souvent illusoire. Dès l’annonce de la suspension, des milliers d’utilisateurs ont basculé vers des VPN, ProtonVPN évoquant une explosion de +2500 % des inscriptions en quelques jours en réponse au blocage réseau social.

Ce recours massif aux outils de contournement interroge la pertinence opérationnelle de telles décisions. Il rappelle aussi que dans l’univers numérique, la sanction technique est souvent contournable, sauf à imposer une surveillance généralisée.

Une jurisprudence structurante pour l’État numérique ?

La décision du Conseil d’État marque une inflexion majeure dans l’exercice du pouvoir exécutif à l’ère des réseaux sociaux. Elle impose une doctrine claire : pas de suspension sans circonstances exceptionnelles, alternatives impossibles et durée définie. C’est une victoire pour les défenseurs des libertés numériques, mais aussi une invitation à repenser les outils de gestion de crise à l’heure de l’hyperconnexion à outrance pour un blocage réseau social Conseil d’État réussi.

Lu/Non lu Favoriser

Ligue 1 : DAZN menace de se retirer dès cet été, la crise des droits TV atteint son paroxysme

Freenews par Isabelle Deromas Lebocq il y a 15 h et 10 min - Favoriser ||| Lu/Non lu

La tension est à son comble entre DAZN et la Ligue de Football Professionnel. À quelques semaines de la fin de saison, le diffuseur principal de la Ligue 1 envisage sérieusement de rompre son contrat, sur fond de désaccords éditoriaux, d’enjeux économiques… et d’un désengagement progressif du produit « Ligue 1 » par les clubs eux-mêmes. La possible rupture de contrat DAZN Ligue 1 pourrait avoir des répercussions importantes sur la diffusion future.

Une médiation sans issue depuis février

Instaurée en urgence fin février, la médiation entre la LFP et DAZN devait apaiser les tensions liées à l’exécution du contrat signé pour la diffusion de la Ligue 1, mais après plusieurs semaines de négociations, les positions restent figées, impactant ainsi la possible rupture du contrat DAZN Ligue 1.

Au cœur du litige : un manque de coopération jugé flagrant de la part des clubs. Accès restreint aux joueurs, refus d’images dans les vestiaires, contenus exclusifs insuffisants… Pour DAZN, l’emballage médiatique de la Ligue 1 reste très en deçà des standards internationaux.

DAZN exige une nouvelle architecture financière

DAZN souhaiterait redéfinir les modalités de rémunération : une part fixe des droits, complétée par une part variable indexée sur l’implication réelle des clubs dans la production de contenu éditorial, afin d’éviter toute possible rupture de contrat DAZN Ligue 1.

Autre point de crispation majeur : l’ampleur du piratage, particulièrement élevée en France, selon la plateforme et en l’absence d’une réponse ferme de la LFP, DAZN craint que son investissement soit durablement compromis.

Un retrait dès la 34e journée ?

Initialement protégé par une clause de sortie prévue fin 2025 si le seuil de 1,5 million d’abonnés n’était pas atteint, DAZN (qui plafonne à environ 600 000 abonnés) envisagerait désormais de quitter le navire dès la fin mai. Un scénario qui inclurait la 34e journée de Ligue 1… mais pas les barrages. Ce potentiel retrait est à l’origine de la rupture du contrat entre DAZN et la Ligue 1.

Un retrait aussi brutal représenterait un tremblement de terre pour la LFP, qui redoute un écran noir en pleine période de négociation des futurs droits TV. La prochaine échéance de paiement, fixée au 30 avril pour un montant de 70 millions d’euros, s’annonce déjà critique.

Bataille juridique ou plan B ?

Une clause contractuelle empêche actuellement la LFP de discuter avec d’autres diffuseurs. Dans l’ombre, certains dirigeants militent pour un plan B radical : la création d’une chaîne 100 % Ligue 1, pilotée par la Ligue elle-même. Le projet, longtemps marginalisé, regagne en crédibilité à mesure que DAZN Ligue 1 rupture de contrat devient plus probable.

Ce que cela révèle du marché

Ce bras de fer pose tout simplement la question des limites d’un modèle fondé sur la rentabilité immédiate dans un écosystème footballistique français en manque de transparence éditoriale et miné par le piratage. La Ligue 1, pourtant attractive sur le plan sportif, peine à répondre aux standards de production imposés par les diffuseurs internationaux comme DAZN, ce qui contribue à la rupture du contrat.

Le cas DAZN pourrait devenir un précédent : désormais, les contrats de diffusion ne se joueront plus uniquement sur les chiffres, mais sur la capacité des clubs à se transformer en producteurs de contenus à valeur ajoutée. On peut espérer que toute crise à venir soit évitée en remarquant la rupture du contrat entre DAZN et la Ligue 1.

Lu/Non lu Favoriser

Free, SFR et RED relèvent leurs frais de résiliation, quelles différences ?

Freenews par Isabelle Deromas Lebocq il y a 16 h et 10 min - Favoriser ||| Lu/Non lu

Après Free, c’est au tour de SFR et de sa filiale RED by SFR d’annoncer une hausse des frais de résiliation de leurs offres fixes. Derrière cette apparente uniformisation tarifaire se cache une stratégie bien rodée pour conserver les clients… ou amortir leur départ. Comparatif entre les pratiques des opérateurs.

59 euros chez RED et SFR : une augmentation discrète mais nette

Depuis la dernière mise à jour de ses conditions générales, SFR applique désormais 59 € de frais de résiliation à ses abonnés fixes, y compris ceux de la marque RED. C’est 10 € de plus qu’auparavant (+20 %) pour les nouveaux clients. Les anciens abonnés ne sont pas (encore) concernés, mais cette protection pourrait ne pas durer.

Dans le détail :

- Frais de résiliation RED/SFR : 59 € (49 € auparavant)

- Frais de mise en service : 49 € chez SFR, 39 € chez RED

- Les frais sont offerts ponctuellement pour les nouveaux clients.

Un modèle désormais aligné sur celui de Free… mais avec quelques subtilités.

Chez Free aussi, les frais passent à 59 €… mais sous conditions

Depuis le 26 novembre 2024, Free applique également des frais de résiliation de 59 €, contre 49 € précédemment. Toutefois, cette évolution ne s’applique pas rétroactivement. Seuls sont concernés :

- Les nouveaux clients,

- Les abonnés existants qui modifient leur contrat (changement d’offre, déménagement…).

Cette distinction contractuelle est significative : chez Free, tant que l’on reste sur son offre initiale, on conserve l’ancien barème. En revanche, la modification des CGA entraîne l’acceptation des nouveaux frais.

Des frais « virtuels » remboursables chez tous les opérateurs ?

Ces frais, bien qu’en hausse, peuvent être compensés dans le cadre d’une portabilité. La majorité des fournisseurs d’accès proposent des offres de remboursement des frais de résiliation (jusqu’à 100 €) sous condition d’envoi de la facture de clôture.

Un outil commercial efficace, mais qui ne s’applique pas à ceux qui quittent le marché sans nouvelle souscription — notamment les utilisateurs de logements secondaires, ou ceux partant à l’étranger.

Comparatif entre les principaux opérateurs

| Opérateur | Frais de résiliation | Mise en service | Conditions |

|---|---|---|---|

| Free | 59 € | Inclus/offert | Depuis 26/11/24, sauf cas spécifiques |

| SFR | 59 € | 49 € | Nouveaux clients |

| RED by SFR | 59 € | 39 € | Nouveaux clients |

| Orange | 50 € | 40 € | Stable depuis 2023 |

| Bouygues | 59 € | 48 € | Tarif stable depuis 2022 |

Free, qui était historiquement champion des frais réduits, rejoint désormais les opérateurs les plus chers, à égalité avec Bouygues Telecom. Seul Orange reste en dessous, avec 50 €.

Une stratégie défensive dans un marché en tension

Ces hausses successives illustrent une tendance de fond : les opérateurs tentent de verrouiller leur base d’abonnés alors que la guerre des prix s’est déplacée sur les services annexes (Wi-Fi 7, bundles streaming, débits symétriques…).

Mais cette montée tarifaire, bien que techniquement justifiée (logistique, support, équipements…), pourrait nuire à l’image de transparence, notamment chez les opérateurs à ADN low cost comme RED ou Free.

Lu/Non lu Favoriser

Frais de restitution Freebox : attention aux oublis de matériel

Freenews par Isabelle Deromas Lebocq il y a 17 h et 10 min - Favoriser ||| Lu/Non lu

Restituer sa Freebox après résiliation d’abonnement peut sembler une formalité. Pourtant, certains abonnés découvrent des frais inattendus, parfois élevés, liés à des éléments non reconnus dans le colis retourné. C’est notamment le cas des plugs CPL, souvent oubliés ou non pris en compte, et facturés 70 € avec menace de poursuites à la clé. C’est ce que élève une étude récente de 60 millions de consommateurs.

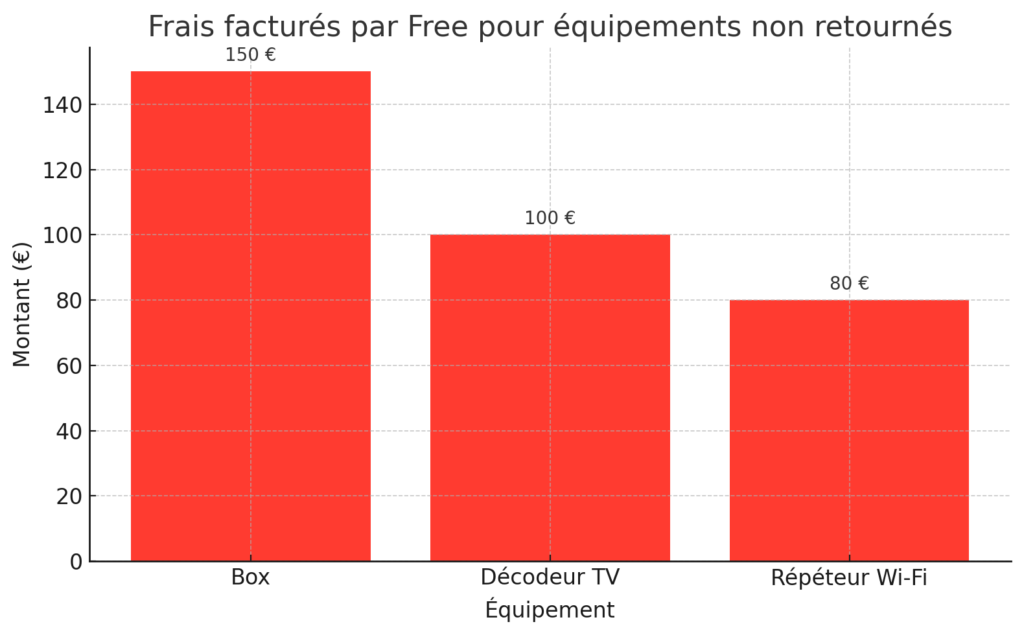

Des frais pouvant atteindre plusieurs centaines d’euros

Free, comme d’autres opérateurs, demande à ses abonnés de restituer l’ensemble du matériel prêté. Cela inclut la box, le répéteur, le décodeur TV, les télécommandes, câbles, mais aussi les plugs CPL, ces petits boîtiers souvent négligés. Le non-retour d’un seul élément peut entraîner une facturation automatique, avec des montants parfois dissuasifs tels que 70 € pour les CPL.

Les erreurs de traitement ne sont pas rares

Plusieurs témoignages font état de cas où, malgré une restitution complète et dans les délais, Free considère que des éléments manquent. Une confusion interne, une erreur de tri ou une perte dans la chaîne logistique peuvent en être à l’origine. Résultat : un mail ou un SMS menaçant de prélever des sommes importantes.

Comment se protéger ?

Face à ce risque, certaines précautions sont indispensables :

– Conserver le récépissé du dépôt du colis en point relais.

– Photographier le contenu du colis avant de le refermer.

– Utiliser un colis suffisamment solide, bien étiqueté, avec un contenu calé pour éviter toute casse ou perte.

Ces preuves peuvent être décisives en cas de litige avec l’opérateur.

Que faire en cas de facturation abusive ?

Si un prélèvement est tenté alors que le client dispose de preuves tangibles du retour de l’ensemble du matériel, il peut :

– Bloquer le prélèvement auprès de sa banque.

– Mettre en demeure Free par courrier recommandé avec accusé de réception, en invoquant l’article 1217 du Code civil.

– En cas d’absence de réponse, saisir la médiatrice des communications électroniques, qui peut proposer une résolution amiable.

Un rappel utile pour tous les abonnés

L’incident illustre bien l’importance de documenter la restitution de son matériel, même pour des éléments jugés secondaires comme les plugs CPL. Free, en alignant ses frais de non-restitution sur ceux de ses concurrents (59 € pour la résiliation, frais variables selon le matériel), doit veiller à ne pas entacher sa réputation sur des dysfonctionnements logistiques.

En attendant une meilleure traçabilité de bout en bout, la vigilance reste de mise.

Lu/Non lu Favoriser

Spoofing : comment les escrocs usurpent les numéros officiels pour vous piéger

Freenews par Isabelle Deromas Lebocq le 02/04/2025 à 16:13:00 - Favoriser ||| Lu/Non lu

Le spoofing revient en force. Cette technique de piratage, qui consiste à usurper un numéro de téléphone pour se faire passer pour un tiers de confiance, a encore frappé en ce début mars. Dans le Finistère, un homme a été victime d’un faux gendarme et s’est vu soutirer 3 400 €. Ce type d’arnaque s’appuie sur des données personnelles souvent récupérées lors de précédentes fuites massives. Certains experts font ainsi un lien entre cet incident et la cyberattaque subie par Free à l’automne dernier.

Spoofing : une arnaque à visage “officiel”

Le 3 mars 2025, un habitant du Finistère reçoit un appel apparemment anodin. À l’autre bout du fil, un prétendu gendarme de Plourin-lès-Morlaix lui signale une fraude bancaire. Le numéro affiché est bien celui de la gendarmerie locale. Rassuré par ce détail, la victime suit les consignes d’un second interlocuteur — présenté comme un banquier — et installe une application qui l’amènera à effectuer plusieurs virements… pour un total de 3 400 €.

L’ingénierie sociale renforcée par les fuites de données

Le succès de ce genre d’arnaques repose sur une double mécanique : la technologie du spoofing, qui permet d’afficher un faux numéro, et l’ingénierie sociale, qui exploite la peur ou la confiance des victimes. Mais pour que cela fonctionne, il faut souvent disposer d’informations crédibles : nom, adresse, opérateur mobile…

C’est ici que certaines fuites de données récentes entrent en jeu. En octobre 2024, Free a reconnu avoir été la cible d’un piratage ayant compromis des données d’abonnés. Si l’opérateur n’a pas détaillé l’ampleur des éléments subtilisés, plusieurs spécialistes de la cybersécurité estiment que ces informations pourraient désormais alimenter ce type d’arnaques personnalisées.

Une vigilance indispensable face aux appels entrants et aux numéros officiels

La gendarmerie rappelle que “personne ne vous demandera jamais de vérifier vos comptes ou de faire un virement par téléphone”. En cas de doute, il faut toujours raccrocher, puis recomposer manuellement le numéro officiel pour vérifier l’appel.

Côté opérateurs, des dispositifs techniques se développent pour mieux identifier les appels douteux, mais la parade reste encore imparfaite. En parallèle, les arnaques s’industrialisent, portées par des centres d’appels frauduleux bien organisés, souvent basés à l’étranger.

L’affaire du Finistère n’est pas isolée. Le spoofing est aujourd’hui une menace sérieuse, alimentée par un écosystème opaque de revente de données et des failles de confiance dans nos outils quotidiens. En tant que citoyens connectés, il est plus que jamais nécessaire d’adopter les bons réflexes. Et pour les entreprises, renforcer la cybersécurité reste un impératif absolu.

Source Le Télégramme